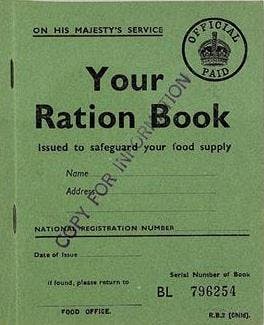

Durante la Segunda Guerra Mundial, en Reino Unido se aplicó un fuerte control, con libreta de racionamiento incluida, para rendir los víveres que a duras penas llegaban en medio del conflicto bélico. En ese mismo período, en Alemania, hubo restricciones por rubros, por cantidades y por día de compra para la población.

Fuera de este tipo de contextos, el 12 de julio de 1963 en Cuba, bajo la tutela de Fidel Castro, se instauró la libreta de racionamiento para enfrentar la escasez de alimentos y la especulación en los precios. Años atrás, antes de la avalancha de fama que la envolvió, la bloguera Yoani Sánchez redactó una entrada en su bitácora de la cotidianidad cubana “Generación Y”, donde describía el tortuoso acto de subir hasta su apartamento por las escaleras tras una vecina que venía con la compra permitida con la libreta de racionamiento: una bolsa con pollo que iba destilando sus jugos sobre los escalones. Esa imagen le permitía a Sánchez explayarse en detalles acerca del vejamen que representaba cada compra, la burla que hacían ante cada aspiración que terminaba troceada por carniceros, la sumisión de compartir a la mesa una miseria impuesta.

Hacer colas que superan las ocho horas, tener que acudir a los locales comerciales el día asignado según el terminal de la cédula de identidad o poner el dedo pulgar ante un lector biométrico son algunas de las alcabalas que pasa la población de Venezuela al momento de comprar, es decir, al sacar dinero de su bolsillo para adquirir los productos requeridos, pues no se trata de ir a recibir un premio, un regalo o una dádiva cualquiera. No. Se trata de personas que erogan su dinero para poder adquirir lo que necesitan.

Nos sumamos a una historia de vejaciones en pleno siglo XXI, sin guerras y tras un histórico boom de altos precios del petróleo. Decadencia pura.